近日,浙江师范大学数理医学院温建明教授团队在材料科学领域国际权威期刊ACS Applied Materials & Interfaces上发表了题为“Integrated Pneumatic-Auxiliary Sensing Array for Real-Time Elbow Joint Kinematics Tracking and Anomaly Prevention”的创新研究成果。该研究由数理医学院与工学院合作完成,研究生刘沛为第一作者,王英廷、李亚与温建明教授为共同通讯作者,浙江师范大学为论文第一完成单位和通讯单位。本研究获国家自然科学基金与浙江省自然科学基金等项目支持。

随着柔性电子技术的快速发展,集运动检测与触觉感知于一体的柔性传感器在航空航天生物力学与智能医疗康复领域展现出广阔应用前景。然而,现有设备常因信号易受电磁干扰而稳定性不足,且功能单一,缺乏在康复过程中进行实时安全预警与防护的能力。针对以上难题,研究团队受生物力学启发,创新性地提出气动电子融合设计理念,成功开发出了一种仿生充气腔室传感器。

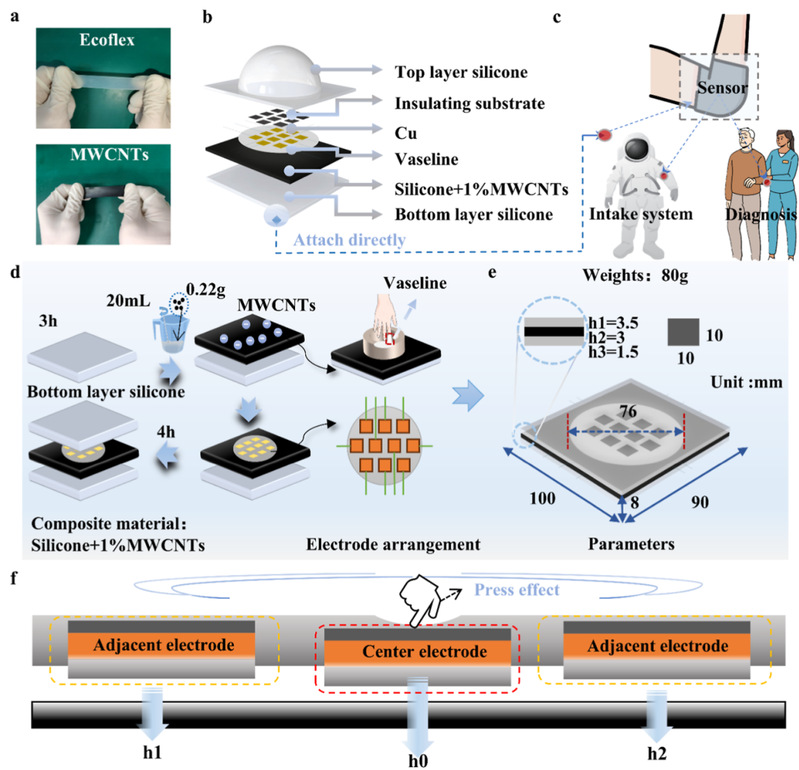

该传感器的核心创新在于其材料与结构设计:采用多壁碳纳米管增强的硅胶复合材料,将电极阵列精巧地嵌入充气腔室内衬,在保证高灵敏度的同时,通过气腔结构有效屏蔽外界电磁干扰,确保了信号的稳定采集。器件采用独特的双模式操作机制——被动模式下可作为高精度电子皮肤集成于纺织品中,实时绘制肘关节运动学图谱,精准追踪关节活动参数;主动模式下则通过气动调谐激活碰撞检测功能,具备压力自适应的安全响应能力,能够在关节活动接近危险阈值时及时预警,有效预防康复训练中的二次损伤。

图1 充气室柔性传感器的制作工艺及应用示意图。

研究团队通过大量实验验证了该技术的卓越性能。在关节运动轨迹追踪、突发碰撞检测及多种干扰环境下的稳定性测试中,新提出的单阶段全局优化框架结合气动-传感协同工作机制,在计算效率、数值稳定性及运动数据恢复准确性方面均显著优于传统传感方案。这项研究不仅为关节健康监测提供了创新的技术平台,更通过其独特的气动电子设计范式,成功搭建了软体机器人与可穿戴电子领域的技术桥梁,为未来智能医疗康复设备的发展开辟了新的技术路径。